Vom Sommer - Wochenende und einer kleinen Aufarbeitung

Danke dafür liebes ZDF.

Ein bisschen „wir“ in dieser Welt.

Und ein Willkommen an alle neuen hier. Der Blog explodiert in den letzten Tagen ein bisschen.

Frau Therapeutin ist wieder da.

Kleines Brainstorming für die Therapie.

Es geht mir gut. Es geht mir gerade wirklich gut für meine

Verhältnisse. Aber ich verdränge auch viel. Zum Beispiel, dass ich nächsten Monat

die Station wechsle, was in knapp einer Woche ist. Dass ein paar wenige Leute,

zu denen ich dann gehören werde völlig unterbesetzt versuchen werden das

Nadelöhr, die Problemstation dieser Neurologie, zu händeln. Dass das vorrangig

eins bedeuten wird: Unglaublich viel Arbeit, dazwischen viele Dienste, die

Grenze des Machbaren. (Bedenken muss man allerdings, dass es hieß, dass man

aktuell nur fähiges Personal im Nadelöhr haben möchte und ich scheinbar als

dazugehörig gesehen werde). Ich verdränge, dass ich viele meiner sozialen

Kontakte verlieren werde, Kollegen mit denen ich doch recht gut zurecht kam in

den letzten Monaten. Dass ich werde weg rücken müssen von der potentiellen

Bezugsperson, dass uns nicht nur wenige Meter in diesem Krankenhaus trennen,

sondern, dass wir in völlig verschiedenen Häusern arbeiten. Und, dass es im

nächsten Monat auch wieder erste Dienste geben wird, einige davon liegen sehr

ungünstig.

Ich verdränge, dass es immer konkreter wird, dass ich in wenigen Tagen

zurück in die Studienstadt fahre und dass ein absolutes emotionales Totalchaos

wird. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, den Fluss wieder zu sehen,

vielleicht den ein oder anderen Menschen, der mir hier sehr fehlt. Ich freue

sehr darüber, dass meine ehemalige Therapeutin ein bisschen Zeit für mich

generiert hat und wir uns nach anderthalb Jahren wieder sehen werden. Und

gleichzeitig habe ich so viel Angst vor dieser Stadt, vor den Erinnerungen, vor

der Wahrheit und der Realität, in der ich heute lebe. Die Stadt ist nicht mehr

dieselbe, wenn der Freund nicht mehr dabei ist.

Aber gerade eben sitze ich hier. In meiner fertig geputzten Wohnung, die Fenster stehen alle offen, die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers scheinen herein und für einen Augenblick kann ich vergessen, dass der Sommer fast vorbei ist. Der stillste Sommer. Ich habe letztes Jahr in der Klinik ein Mandala ausgemalt, auf dem stand „Every summer has a story.“ Es gab in fast jedem Sommer der letzten Jahre eine Geschichte. Nur dieses Jahr… - dieses Jahr gab es einfach nichts. Und gerade fühlt es sich ein bisschen so an, als könnten wir aus den letzten Sonnenstrahlen noch etwas basteln. Vielleicht.

Rekapitulation. Für die Therapie.

Um daraus irgendwie zu lernen. Zu

überlegen, wie man es anders, besser machen kann.

Was war los, den letzten Monat? Das letzte Therapieupdate ist vom 18.

August. Lange Zeit. Damals stand die Angst im Vordergrund. So eine undefinierbare

Angst, die am Ende doch nicht so undefinierbar war. Es hat sich ein Auslöser

heraus kristallisiert, gegen den ich etwas tun konnte. Aber es hat etwas

anderes wieder deutlich gemacht: Ich gehe heute alleine auf meinem Weg. Ich

kann nicht mehr – wie früher – einfach mit wem darüber reden. Jedenfalls ging

dieser Versuch mal wieder völlig nach hinten los. Nicht jeder Mensch erkennt

meine Realität in der Irrationalität.

Und nachdem das dann halbwegs gelöst war ging es – noch bevor ich

wieder zu Kräften gekommen war – in den Dienstmarathon. Über viele Wochen hinweg

kein einziges freies Wochenende, zwei Dienste pro Woche, nicht jeder davon lief

reibungslos. Ich fühle die Angst nicht mehr, die die anderen dennoch spüren. „Mondkind,

Du bist so still heute… - ach so, Du hast Dienst…“, war irgendwann am Anfang

mal die Aussage, irgendwann wurde nur noch gesagt: „Die Mondkind ist in ihrer

Dienstlaune.“ Daneben war auf der Stroke Unit ziemliches Chaos in den letzten

Wochen und bin da irgendwie nach und nach in die Rolle der Stationsmutti

gerutscht. Klar, wenn ich mit der potentiellen Bezugsperson zusammen arbeite,

dann möchte ich, dass wir Assistenten die Station in Schach halten können, aber

das war nicht einfach. Darüber hinaus wusste ich, dass ich auf der SU

eigentlich nur geparkt bin, es kamen schon immer mal Andeutungen, dass ich

zurück in den Altbau rotieren werde, aber konkret war es nicht. Und so eine

Ungewissheit belastet auch immer ein bisschen.

Dann wurde die Therapeutin krank und obwohl wir lange nicht so ein

gutes Verhältnis haben, wie ich es mit anderen Therapeuten hatte, ist sie ja

schon eine Stütze. Die alternativen Helfersysteme mit sozialpsychiatrischen

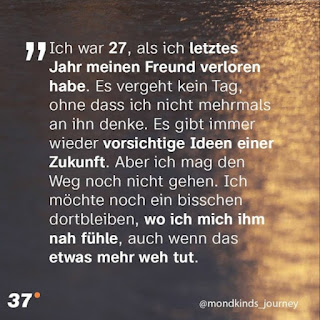

Dienst und Seelsorge funktionieren auch nur so leidlich; seitdem der Freund

gestorben ist, kann kaum noch einer nachvollziehen, wo ich bin.

Dann kam mal wieder das Thema Urlaubsplanung auf den Tisch und überall

dort wo das Stichwort „Urlaub“ fällt, kommt mir den Kopf, dass das für mich

bedeutet zurück zu fahren in die Studienstadt. Und die Frage, ob ich bereit

dafür bin.

Und zu guter Letzt wurden die Bäume bunt, die ersten Blätter fielen,

der Nebel hing morgens über den Saalewiesen. Herbst. Nach einem Sommer, der

kein Sommer war.

Es kam eins zum anderen. Und so generell und überhaupt geht es ja

schon seit Monaten bergab. Das hatte ja sogar die Therapeutin noch angemerkt.

Und irgendwann kommt dieser Punkt, an dem die Destruktivität für mich nicht

mehr steuerbar ist. Der Punkt, an dem es doch wieder so ist, dass ich mich

fühle, als würde ich mit Überschallgeschwindigkeit auf eine Mauer zurasen, von

der ich weiß, dass ich daran zerschellen werde. Aber es gibt kein links und

rechts mehr, es ist als sei ich magnetisch mit dieser Wand verbunden.

Irgendwann kommt dieser Punkt, an dem jegliches rationale

Argumentieren keinen Sinn mehr hat und mein Gegenüber und ich mutmaßlich völlig

aneinander vorbei reden. Ich denke nur noch darüber nach, wie ich am Besten

diese Welt verlassen kann und das Umfeld… - ist auch irgendwo hilflos –

eigentlich sind wir alle hilflos. Und gerade diese Abgrenzung vom Umfeld macht

es noch schwieriger. Vielleicht muss das Gegenüber sich aber auch abgrenzen, um

nicht mit unter zu gehen.

So sind in der Klinik 2020 die Tee – Momente entstanden. Jegliches

Diskutieren war sinnlos. Das Einzige, was noch geholfen hat war, mich einfach

nicht alleine zu lassen. Also haben der Kliniktherapeut und ich Tee gekocht, er

hat mich mit das Arztzimmer geschleppt und dann saßen wir da, haben so gut wie

nichts gesprochen und ich durfte mich einfach kurz sicher, gehalten und gesehen

fühlen. Es bringt in dem Moment auch nichts zu versuchen, rational irgendetwas

zu lösen. Da könnte ich mich nicht drauf einlassen. Es sind meistens ganze

Tage, durch die ich einfach durch muss und von denen ich hoffen muss, dass mir

die Sicherungen nicht durchbrennen.

Und irgendwann kann man mich dann doch erwischen. Diesmal habe ich

irgendwann festgestellt: Bereit dafür zurück in die Studienstadt zu fahren

werde ich nie sein, aber der Zeitpunkt fühlt sich jetzt irgendwie richtig an. Klar,

ich habe Angst. Das werden keine einfachen Tage. Das wird nicht die übliche

Spassveranstaltung, die es früher mal war.

Irgendwann waren die Dienste für diesen Monat geschafft, es gibt jetzt

auch Gewissheit mit dem Rotationsplan. Ich war letzte Woche auf der

Kurzliegerstation, was ein recht entspanntes Arbeiten war und war nicht mehr in

die Belange der Stroke Unit involviert. Und zu guter Letzt gab es ein Gespräch

mit einem Menschen, der dasselbe erlebt hat wie ich, der mir gesagt hat, dass

es okay ist. Dass derjenige selbst vier Jahre gebraucht hat, um minimal mit dem

Geschehen zurecht zu kommen und dass es doch nicht verwunderlich ist, dass ich

das noch nicht in mein Leben integrieren konnte, wenn ich doch nur arbeite und

keine Zeit habe, mich damit auseinander zu setzen. Das hat mir ganz viel Druck

raus genommen. Ich glaube, dass es manchmal zuerst kleine gedankliche Knoten

sind, die dann immer größer werden – auch, weil ich das erst gar nicht so

begreife, dass es das ist, was mich so stresst und ich dann auch nicht weiß,

mit wem ich reden soll.

Seitdem die Dinge etwas gelöst sind, geht es besser. Und das genieße

ich sehr. Ich war mal wieder so motiviert, dass ich ein Bananenbrot backen

konnte und meine Küchenschränke ausgewischt habe.

Es stellt sich nur die Frage: Wo kann ich mich demnächst in solchen Krisen hinweden? Wo kann ich sicher sein? Wo muss ich keine Angst um mich selbst haben? Oder kann man das vielleicht ganz verhindern?

|

| Ein bisschen Sommer... |

Gestern.

Ein Stück Sommer. Ein Stück „es ist noch nicht alles verloren für

diesen Sommer.“ Die Idee nochmal eine Erinnerung zu schaffen, die diesen Sommer

zumindest nochmal ein bisschen aufhellt.

Ich düse mit dem Fahrrad über die Felder ins Nachbardorf. Es ist warm.

Fast ein bisschen zu warm für diese Tour. Im Rucksack habe ich eine Jacke

dabei, wenn es abends kalt wird.

„Mondkind, Du hast mir doch mal erzählt, dass Du früher bei Deinem

Vater immer den Rasen gemäht hast, oder?“ Ja hatte ich mal erzählt. Und schon

habe ich einen Rasenmäher in der Hand und soll den Garten mähen. Der einzige Unterschied

zu damals ist, dass ich kein Kabel mehr hinter mir her ziehe, von dem ich

aufpassen muss, dass ich nicht drüber fahre, sondern dass der Rasenmäher durch

einen Akku betrieben wird.

Und dann ist es ein bisschen wie früher. Die Lautstärke des Motors

schirmt mich gefühlt vor allem ab und dieses sture Fahren der Bahnen, ein ganz

kleines bisschen überlappend, damit dazwischen keine Grashalme stehen bleiben,

hat fast ein bisschen meditativen Charakter. Fast habe ich meinen Papa im Ohr. „Passt

auf die Kanten auf, die sollen nicht stehen bleiben, aber ihr sollt sie auch

nicht absäbeln mit dem Rasenmäher.“ Ein bisschen fühlt es sich an, als sei ich

augenblicklich 15 oder 16 Jahre jünger geworden. Als ich damit fertig bin, sehe

ich mich schon mit einer Rasenschere wie einen Frosch einmal um den Rasen

hüpfen, um damit die Kanten zu verschneiden. Aber auch das geht heute natürlich

mit einer elektrischen Rasenschere die man nur vor sich her schieben muss.

Wir alle machen ein bisschen Gartenarbeit und danach bringen wir – als

die Sonne schon unter geht – die Gartenabfälle auf eine Mülldeponie. Es ist so

ein wunderschönes und friedliches Bild die Sonne zu sehen, wie sie die ganze

Landschaft in ein orangenes Licht taucht.

Wieder zurück gibt es noch etwas zu essen und danach quatschen wir

noch ein bisschen. Ich liebe dieses Aufgehobensein in zwischenmenschlichen,

familienähnlichen Strukturen. Und wenn man dann gerade mal für einen Augenblick

alles um sich herum vergisst, dann ist es ein Stück lang ersehnter Frieden und

ganz viel Glück.

Solche Wochenenden entschädigen für Vieles.

|

| Ausbeute aus der Gartenarbeit: Tomaten, Paprika, eine Chili und pürierte Tomaten als Basis für eine Tomatensuppe |

Mondkind

Bildquelle erstes Bild: @zdf37grad

Kommentare

Kommentar veröffentlichen