Psychosomatik #9 Starre

„Es ist jetzt wirklich ein bisschen leichter in mir“, sage ich. „Und ich fühle mich kein Stück schwerer“, sagt mein Gegenüber.

Ich würde so gern passende Worte finden für das, was in mir ist. Es ist so viel Angst, Hoffnungslosigkeit und Scham gleichzeitig und doch immer mal wieder ein „Aber Du wirst gesehen und getragen, soweit es eben geht.“

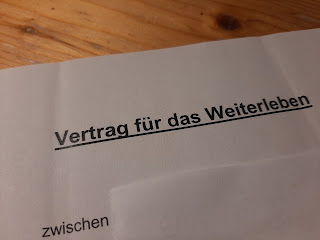

Wochenende. Ganz großes Chaos. Irgendwann war der Druck zu groß. Und die Mondkind ist in die Pflege gewatschelt. Denn diesmal wollten wir ja mutiger sein und uns Hilfe holen und nicht immer aushalten. Der Plan über die Stille und das Nichts nach dem Tod des Freundes zu reden, ging aber nach hinten los. Denen war klar, dass mehr dahinter steckt. Was dann mit regelmäßigen Kontakten, Dienstarzt und ganz viel Ratlosigkeit endete, weil ich einfach nicht reden konnte. Und mit einem Vertrag über das Weiterleben. Nur so für den Fall.

Montag.

Ich sitze bei Herrn Therapeuten und nachdem wir eine halbe Stunde ganz

viel Orga – Kram gemacht haben, kommt er auf das Wochenende zu sprechen.

„Ich habe eine Vermutung, worum es geht“, hilft mir der Herr Therapeut

auf die Sprünge, nachdem ich schweige. Ich schaue ihn an. „Ich habe Sie heute

Morgen schon durchs Haus schleichen sehen. Aber Sie haben mich nicht gesehen.

Man sieht sie Ihnen an, diese Lebensmüdigkeit. Das ist doch das, worum es geht,

oder?“ Ich nicke. Und ein bisschen erschreckt es mich auch. Aber der Termin

soll laut Plan auch nur eine halbe Stunde lang sein. „Kommen Sie nachher noch

mal“, sagt er, schaut auf meinen Therapieplan und stellt fest, dass „nachher“

halb sechs am Abend ist.

Später schleiche ich nochmal die Treppen hoch. Die Tür ist angelehnt. Er telefoniert gerade mit der Fahrradwerkstatt. Ich bleibe vor der Tür sitzen, aber das Knarren des Bodens hat mich verraten. „Mögen Sie rein kommen?“, fragt er, als er fertig ist. „Ich hänge schon an meinem Fahrrad“, sagt er und legt das Telefon zur Seite. „Ich habe auch sehr an meinem Fahrrad in der Studienstadt gehangen. Eigentlich sollte es eine damalige Freundin von mir bekommen, aber sie hat es nie abgeholt und jetzt steht es immer noch einsam und verlassen mit zwei platten Reifen vor der Bibliothek. Das ist fast sinnbildlich für das Ende meiner Zeit in der Stadt.“ Er nickt. „Okay, wir sind nicht hier, um über Fahrräder zu reden. Was gibt es?“ „Es ist schwer, darüber zu reden“, sage ich, obwohl er es ja eigentlich schon weiß und ich spüre den Kloß in meinem Hals. Setze mehrmals zum Reden an und verstumme wieder. „Sie merken schon, warum ich das am Wochenende nicht der Pflege vor die Füße spucken konnte“, sage ich irgendwann.

„Ich glaube, ich habe am Donnerstag zum ersten Mal wirklich bewusst die Stille und das Nichts gesehen, die seit dem Tod des Freundes geblieben sind. Davor gab es zumindest noch Hoffnung, dass es besser werden kann. Aber es ist nichts aus der Zeit davor geblieben. Ich bin eigentlich da, wo ich 2015 mal angefangen habe. Und ich weiß, dass ich es nochmal machen könnte. Ich habe es schon mal geschafft. Ich könnte einfach nochmal von vorn anfangen und in ein paar Jahren wieder ein soziales Netz haben, in dem ich eingeflochten bin. Aber ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich nicht. Ich möchte nichts und niemanden mehr sehen und hören. Und klar – ich gehe zu meinen Terminen; das ist Pflicht. Aber darüber hinaus geht gerade gar nichts.“ „Dann ist das also ein bisschen wie Sterbebegleitung. Nur ein bisschen anders“, merkt Herr Therapeut an.

„Sie hätten das am Wochenende der Pflege erzählen sollen“, sagt er.

„Naja, ich suche mir meine Leute für solche Gespräche schon aus“, sage ich. „Aber

wissen Sie, was passiert, wenn Sie nicht darüber reden und es trotzdem in Ihnen

ist? Dann wird das, was Sie verstecken und verbergen wollen immer größer und

nach außen hin immer sichtbarer und dann sorgt es wirklich für Irritation. Und

Ihnen geht es auch nicht besser dadurch. Aber Sie hatten wahrscheinlich Angst

vor den Konsequenzen?“ „Ja schon“, entgegne ich. Und berichte, dass man in der

Psychiatrie mit dem Thema grundsätzlich mit einem Bein in der geschlossenen

Psychiatrie stand. Das war so ein Unwort und absolutes Tabuthema, obwohl es

doch so viele depressive Menschen und Suizidangehörige betreffen müsste. Und

ich habe eine durchaus traumatische Verlegung auf die geschlossene Psychiatrie

erlebt – ich brauche das nicht nochmal. Nur leider beendet das nicht automatisch

dieses Thema, was Herr Therapeut bestätigt. "Wir haben hier viele Schultern. Wir können das tragen. Aber Sie müssen sich ein bisschen emotional ausziehen hier, das ist leider so."

Und an diesem Abend reicht es schon, dass dieses Thema ein Mal Raum bekommt. Ich kann mich gesehen und ein Stück weit gehalten fühlen. Ich muss es zumindest bei einem Menschen nicht mehr verstecken.

Heute.

Es ist kurz nach fünf, als ich das vierte Mal die Treppen nach oben

tapse, der knarrende Boden mich wieder einmal verrät. Die Tür ist angelehnt, er

hat den Kopf schon in Richtung Tür gedreht, als ich um die Ecke luge. Wir

schauen uns an. „Es tut mir leid“, sage ich darüber, dass ich dort schon wieder

stehe. „Kommen Sie rein Frau Mondkind, ich wollte ohnehin noch mit Ihnen

sprechen. Ich hätte Sie gleich angerufen.“

Ich schließe die Tür hinter mir. Es geht um das Thema Verlängerung.

Und – weil ich dazu schon meinen Oberarzt befragt hatte – um unmögliche Mails

von ihm. „Dieser Mensch schafft es immer wieder, dass ich alles in Frage

stelle. Ich frage mich schon manchmal, ob meine Erinnerungen an den Freund und

mich überhaupt real sind.“ Hinsichtlich der Verlängerung ist er aber der

Meinung, dass ich niemanden fragen und das einfach machen sollte. „Sie haben

einen verantwortungsvollen Beruf und es sollte nicht darum gehen, dass sie den

in drei Wochen wieder wie ein Roboter machen können. Es soll Ihnen besser gehen

dabei, das nützt niemandem etwas, wenn im Hintergrund immer noch die

Gedankenschleifen laufen und Sie da keine Ruhe rein bekommen.“ Ich nicke. „Ich

hätte es einfach gern, dass ich das in drei Wochen schaffe, aber ich denke das

funktioniert nicht.“ „Ich denke es auch nicht“, sagt er. Und, dass die leitende

Psychologin das wahrscheinlich auch nicht denkt.

„Können wir noch über etwas anderes reden?“, frage ich. „Über was?“,

fragt er. „Über das Thema, über das ich so schlecht reden kann“, entgegne ich.

Langes Schweigen. „Über die Lebensmüdigkeit“, sagt er. „Es ist so ein Krieg in

meinem Kopf“, entgegne ich. „Es gibt so diese eine Seite, die wirklich gar

keinen Zentimeter mehr weiter möchte, die einfach müde ist, die auch nichts

mehr an sich heran lassen kann. Es gab Zeiten, da haben mich Dinge wie

fallender Schnee oder Sonnenauf- und Untergänge berührt, aber da ist nichts

mehr. Es ist alles so eng um mich herum, das ist wie eine Starre. Und dann gibt

es da die andere Seite, die sagt, dass das doch jetzt nicht alles gewesen sein

kann. Die irgendwie im Grunde doch noch leben möchte und noch mal diese

Leichtigkeit und Unbeschwertheit erleben möchte und die doch rational der

Meinung ist, dass ich noch so viel machen und erreichen kann. Und es ist so

laut in meinem Kopf. Und es macht mir Angst. Ich hatte schon vor der Klinik

Angst, dass das wieder so ein Thema wird. Ich habe Angst, dass es in der

Psychiatrie endet, ich habe Angst, dass es nicht besser wird und ich habe

Angst, dass es den Therapieprozess komplett behindert. Ich kriege hier kaum

noch etwas mit. Und ich habe Angst, dass ich da generell nicht mehr raus komme. Ich hatte schon vor der Klinik Angst, dass das wieder so eskaliert und es ist genauso gekommen.“

„Sie reden da von einer inneren Starre und das ist auch das, was es

ist. Frau Mondkind – ich möchte jetzt nicht, dass das falsch rüber kommt – aber

wissen Sie, was die Lösung dafür ist?“ „Was?“, frage ich. „Liebe“, sagt er. „Wenn

Sie sich selbst und andere lieben und dadurch ihr Herz bewegen, dann löst es

die Starre auf.“ „Das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen“, entgegne ich. „Und

auch all Ihre Traurigkeit, Trauer und Starre ist etwas sehr wertvolles“, sagt

er. „Naja, ich habe gelesen Trauer ist ein Ausdruck davon, dass man sehr

geliebt hat.“ „Genau“, sagt er. „Das was Sie verloren haben, war sehr wichtig für

sie. Und darin liegt der Wert der Trauer.“

Wir reden nochmal darüber, ob Suizidalität ein Tabu – Thema sein

sollte. „Naja das ist doch für alle nur Stress. Für mich, weil es so viel Druck

macht und für Sie, weil Sie da sicher keinen Bock drauf haben. Ich kenne das

doch von uns. Wenn da im Dienst die Nummer mit der Suizidalität los geht, sind

alle unterschwellig genervt und aggressiv, weil das auch etwas mit

Verantwortung zu tun hat.“ Mein Gegenüber nickt. „Ich fühle mich von Ihnen aber

nicht gestresst. Weil Sie jetzt darüber reden. Klar, ab und an denke ich mir

schon: Was macht sie jetzt, nachdem sie geht?, aber das sind nur kurze Impulse.

Sie stressen mich nicht.“

Es geht auch um eine Instrumentalisierung des Themas. "Bei uns in der Familie wurde das oft instrumentalisiert. Aber so möchte ich das nicht verstanden wissen. Es macht mir wirklich Druck." "So fassen wir das auch nicht auf", entgegnet mein Gegenüber. "Frau Mondkind nochmal, man sieht es Ihnen an."

„Ich mag Sie“, sagt er. „Darf man das in einem professionellen Rahmen

sagen?“, fügt er hinzu. Ich bin zugegebenermaßen etwas perplex. „Naja,

horizontale oder vertikale Beziehungen hin oder her, am Ende sind wir alle

Menschen, nicht wahr?“, entgegne ich. „Haben Sie das auch schon mal zu einem

ihrer Patienten gesagt?“, fragt er. Ich überlege eine Weile. „Ich müsste da mal

eingehend drüber nachdenken. Ich weiß es gar nicht“, entgegne ich. „Wir sollten

das öfter tun. Unsere Zuneigung für Menschen ausdrücken. Auch das hat am Ende

etwas damit zu tun, das Herz aus der Starre zu befreien, von der Sie gesprochen

haben. Denn wir leben immer auch im Moment und im Hier und Jetzt. Ich fahre

nachher mit dem Fahrrad nach Hause. Ich kann doch von einem Auto überfahren

werden.“ „Aber so denken Sie nicht wirklich, oder?“ „Doch, jeden Tag. Und dann

lebt es sich bewusster.“

"Darf ich etwas fragen?", hake ich nochmal ein. Er nickt. "Ich finde es schön, dass Sie mich mögen, aber bisher ging es mir hier noch nie wirklich gut. Sie haben nie eine unbeschwerte Mondkind gesehen. Also ich verstehe es nicht ganz." "Ich glaube ich habe den Glanz dazwischen schon gesehen", entgegnet er.

„Übrigens – ich habe mit Ihrer Co – Therapeutin, die ja jetzt die Gruppe mit leitet, über das Thema Lebensmüdigkeit gesprochen. Und darüber, dass ich es für elementar halte, dass Sie das in die Gruppe rein bringen.“ „Und was hat sie gesagt?“, frage ich. „Dass sie das genauso sieht.“ „Ich war mir heute in der Gruppe nämlich nicht sicher, obwohl ich das Gefühl hatte ich implodiere, wenn ich nichts sage. Deshalb bin ich jetzt bei Ihnen“, entgegne ich. „Also sie wartet drauf, wenn da die nächsten Stunden nichts passiert, wird sie sich auch ein bisschen wundern.“

Am Ende bedanke ich mich. Mindestens fünf Mal. Wie immer. Wie viele Stunden Zeit ich ihm diese Woche schon geklaut habe. Was er aber gar nicht so sieht, wie er betont. „Morgen bin ich nicht da. Wenn Freitag noch etwas ist, können Sie nochmal versuchen zu klopfen. Danach ist der neue Therapeut zuständig. Sollten Sie dann noch mit mir sprechen wollen, müssten Sie das erst über ihn klären.“

Ich hatte ihn ja schon mal angespitzt, ob er nicht mein neuer

Therapeut werden kann, wenn meine aktuelle Therapeutin in Rente geht. Er macht

ja jetzt mehr Ambulanz, deshalb gibt er uns ja ab. Ich würde mir so sehr

wünschen, dass das klappt. Irgendwie können hier echt wenige Menschen in der

Klinik gut mit ihm. Aber ich finde, er ist ein riesen Geschenk mit Schleife

oben drauf gewesen. Er hat mich wirklich berührt mit seiner Art mich zu sehen, mit seinem Einsatz und seinem Dasein.

Ich bin unendlich müde nach den letzten Tagen. Aber auch unendlich dankbar.

Mondkind

Kommentare

Kommentar veröffentlichen